01|梅毒は?

梅毒は、「梅毒トレポネーマ(Treponema pallidum)」という細菌によって引き起こされる性感染症のひとつです。主に、性行為(オーラル・膣・肛門)や、粘膜・皮膚の接触によって感染します。症状が出ない時期もあるため、感染に気づかずに放置してしまうことも多く、その間に他人にうつす可能性もあります。

![]() ポイントまとめ

ポイントまとめ

→ 梅毒は、適切な知識と対策があれば予防・治療が可能な感染症です。「自分には関係ない」と思っていても、誰にでも起こり得ること。違和感があれば早めの検査、心配がなくても定期チェックを習慣にしましょう。

02|梅毒の感染経路とは?

梅毒は、主に以下のような経路で感染します:

梅毒の原因菌であるトレポネーマ(梅毒トレポネーマ)は、感染者の粘膜や皮膚の病変部に多く存在しています。そのため、性行為によって:

– 性器と性器の接触(膣性交)

– 口と性器の接触(オーラルセックス)

– 肛門と性器の接触(アナルセックス)

などの際に、粘膜同士や体液を介して病原菌が相手の体内に入り込むことで感染します。

ポイントまとめ

ポイントまとめ

→ コンドームを使用していても、完全に覆いきれない部分から感染することもあります。

梅毒は「性行為そのもの」だけでなく、感染部位が粘膜や傷口、皮膚に直接触れることでも感染します。たとえば:

– 梅毒のしこりやただれ(硬性下疳)がある部位に触れる

– 病変部の体液が口内や粘膜に触れる

– 極端な例では、キスや愛撫でも感染するケースも

つまり、「性器の挿入がなければ安全」とは限らず、皮膚と皮膚の接触だけでも感染の可能性があるのが特徴です。

妊婦が梅毒に感染している場合、胎盤を通じて胎児に感染する(母子感染)ことがあります。これを「先天梅毒」といい、胎児にとって非常に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

– 死産や流産のリスク

– 出生後の重度の内臓障害や骨の変形など

そのため、日本では妊婦健診の際に「梅毒検査」が義務付けられています。

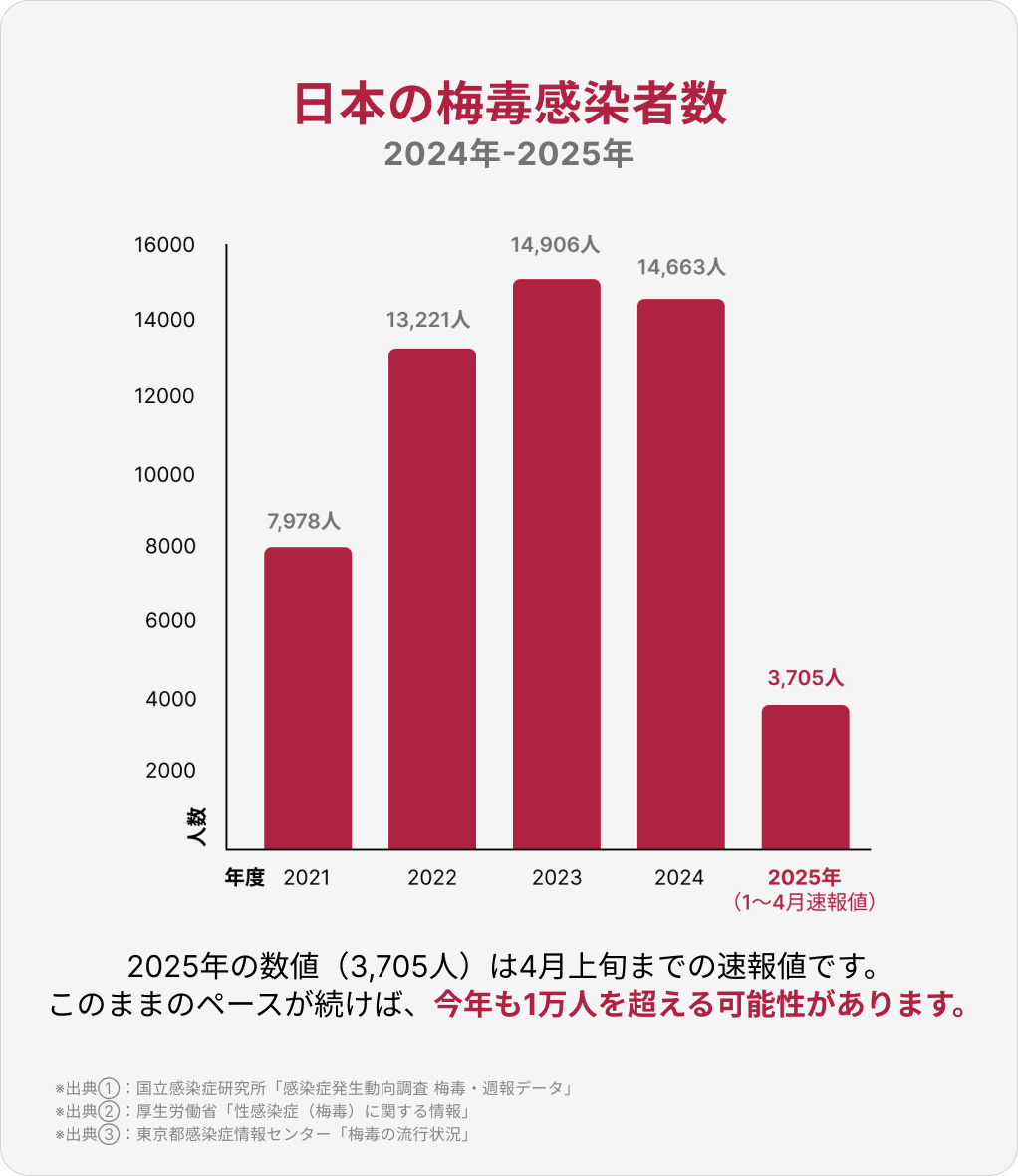

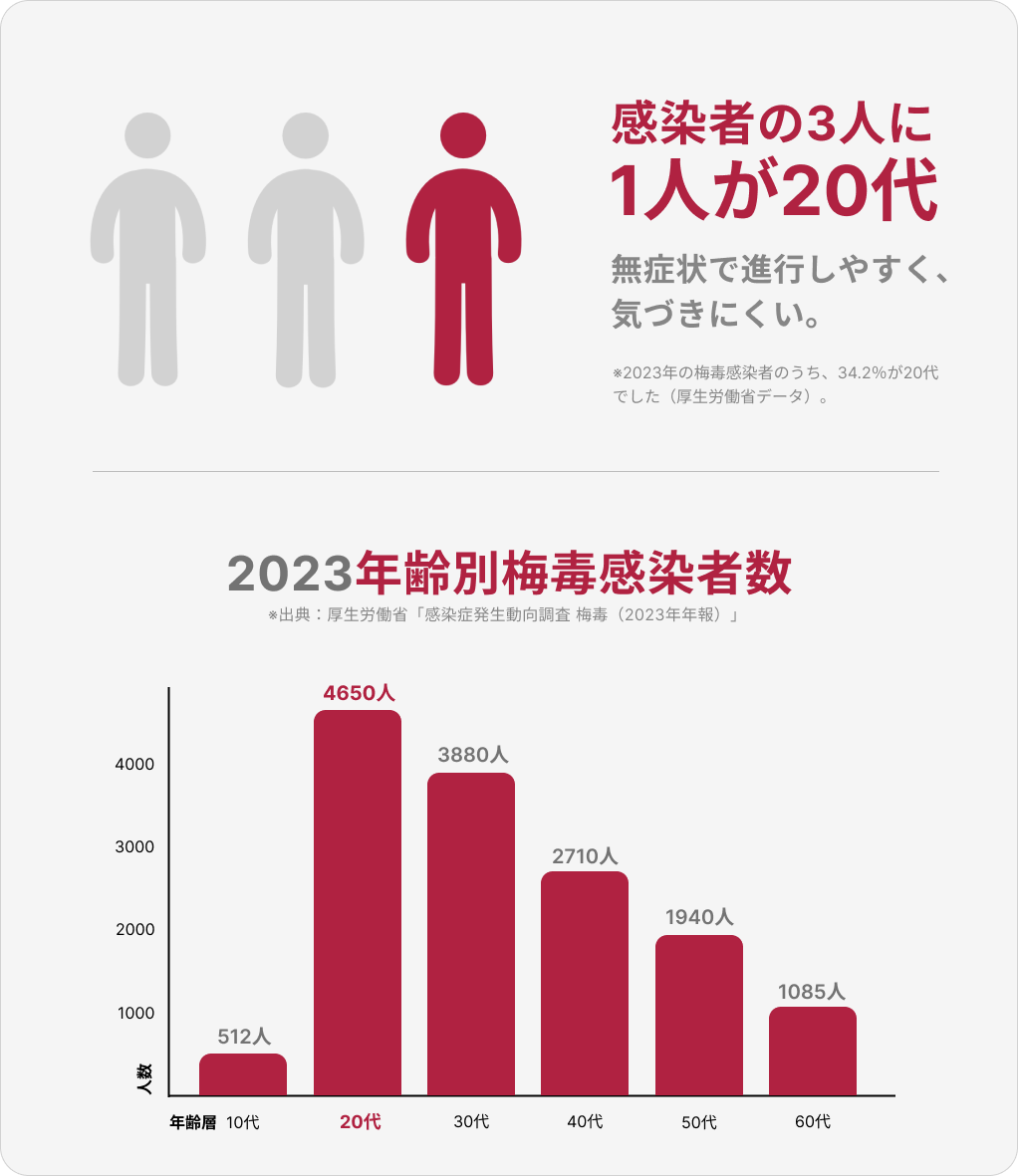

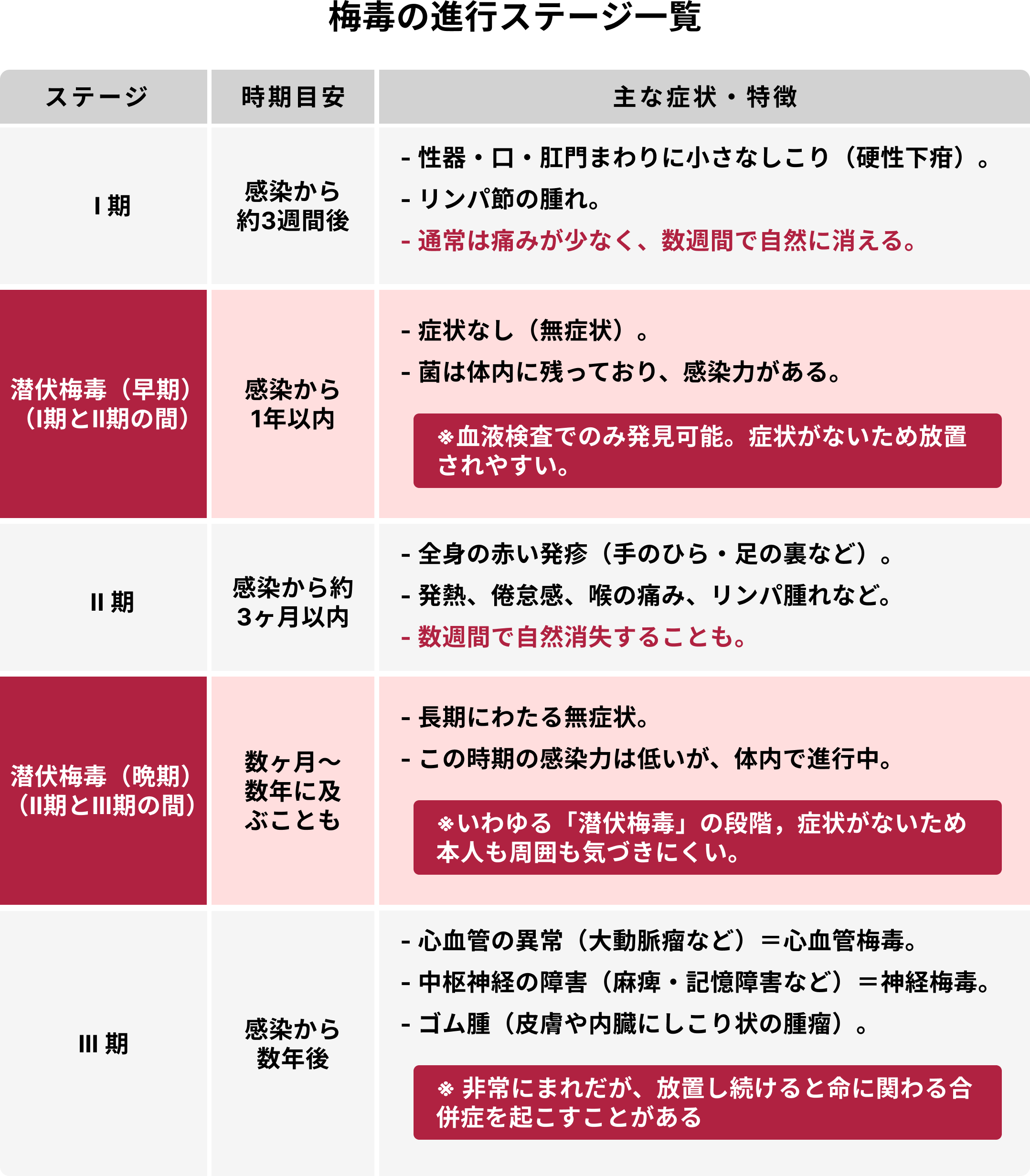

03|梅毒の症状と進行パターン

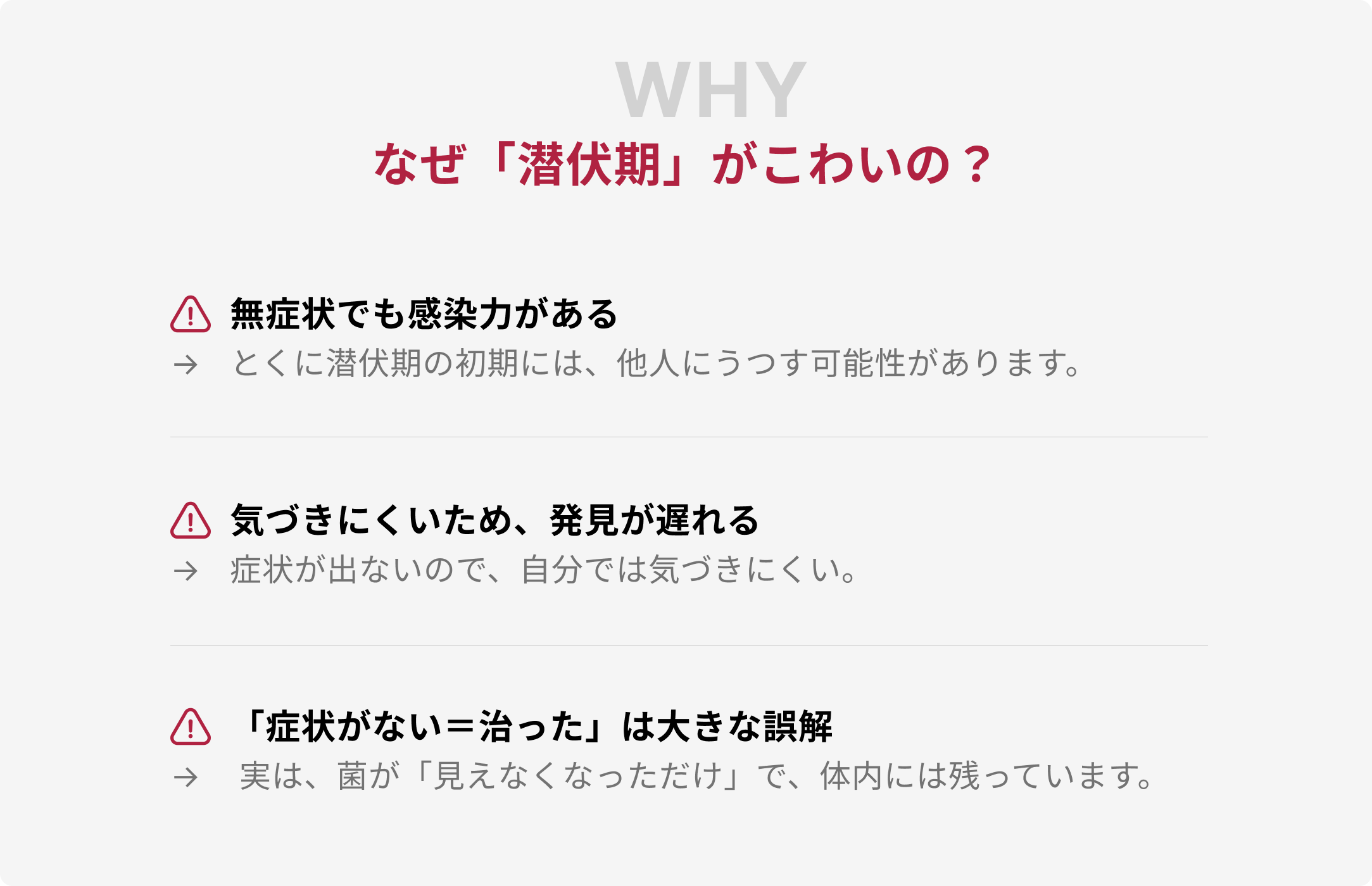

梅毒は、「症状が出る時期」と「まったく症状が出ない時期(=潜伏期)」をくり返しながら、静かに体の中で進行していく感染症です。

初期には、しこりや発疹などのわかりやすいサインが現れることもありますが、それらは痛みが少なく、自然に消えてしまうことも多いため、「もう治ったかも」と思って放置してしまう人も少なくありません。でも実はその“消えた”は、治ったわけではなく、菌が体内に潜んでいるだけという場合がほとんどです。

そしてそのまま放っておくと、数ヶ月〜数年後に、心臓・血管・脳・神経などへ深刻な影響が出ることもあります。

梅毒がどのように進んでいくのか、「I 期 → 潜伏期 → II 期 → 潜伏期 → III 期」という流れに沿って見ていきましょう。

ポイントまとめ

ポイントまとめ

→ 行してからではなく、“何もない今”こそが予防のチャンス。梅毒は、知っていれば防げる・治せる感染症です。自分の体を守る第一歩として、定期的なチェックを習慣にしましょう。

04|どうやって発見・検査するの?

梅毒の検査には大きく分けて2種類あります。ひとつは「TP抗体検査(トレポネーマ検査)」で、これは梅毒トレポネーマ(梅毒菌)に対する抗体の有無を調べるものです。

感染してから約2〜3週間ほどで陽性になり、一度陽性になると長期間にわたって陽性のまま残ることが多いため、現在だけでなく過去の感染履歴も把握できます。そのため、セルフチェックやスクリーニングに適しています。

方法01

TP抗体検査(トレポネーマ検査)

TP抗体検査は、梅毒の原因であるトレポネーマ(梅毒菌)に対する抗体が体内にあるかどうかを調べる検査です。感染から2〜3週間ほどで陽性になるとされ、一度陽性になると長期間その状態が続くことが多いため、「過去に感染したことがあるかどうか」の確認にも使われます。

現在の活動状態まではわかりませんが、セルフチェックやスクリーニングとして広く活用されています。

方法02

RPR検査(非トレポネーマ検査)

RPR検査は、梅毒感染によって体内で作られる自己抗体(リン脂質に対する抗体)の量を測定する検査です。感染の活動性を反映するため、現在の進行状況や炎症の程度を把握することができます。

また、治療を受けた後の経過観察にも使用され、数値が下がっていくことで治療効果を評価することが可能です。再感染や再発を疑う際にも重要な検査となります。

05|実は…病院に行かなくても、梅毒の検査はできる!

じぶんでできる梅毒セルフ検査という選択肢があるのを知っていますかDr.OMAMORI 梅毒(TP)検査キットなら、指先からほんの少しの血液で、その場でTP抗体の有無をチェックできます。 所要時間はたった15分。

DR.OMAMORI

梅毒(TP)検査キット

「何かある人のための検査」じゃなくて、「何かある前に、確認しておこう」と思った人のためのものでもあります。

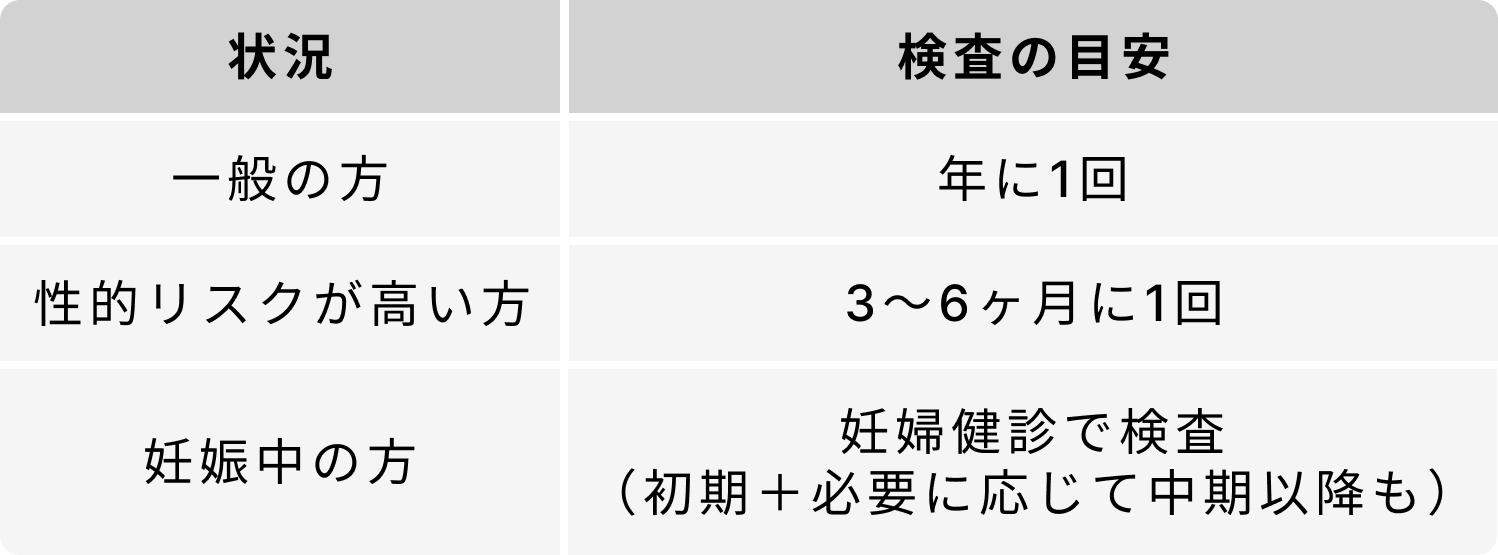

06|梅毒の検査は「どれくらいの頻度」で受ければいい?

性感染症のひとつである梅毒は、自覚症状が出にくく、気づかないうちに感染していることが多いのが特徴です。では、「定期的な検査」とは実際にどれくらいの頻度で行えばいいのでしょうか?

特に症状がなくても、年に1回の梅毒検査を行うことで、自分の体の状態を知ることができます。

パートナーが固定されている場合や、性行為の頻度が少ない方でも、予防と安心のために年1回の検査はおすすめです。

以下に当てはまる方は、3〜6ヶ月ごとの定期検査をおすすめします:

– 不特定のパートナーとの性行為がある

– コンドームを使わない性行為をしたことがある

– 性風俗関係の仕事に従事している

– HIVや他の性感染症にかかったことがある

– パートナーが性感染症に感染したことがある

梅毒は感染初期に症状が出ないことが多いため、「何もない=感染していない」とは限りません。だからこそ、症状がなくても定期的にチェックすることが、安心と予防につながります。

日本では、妊婦健診の一環として妊娠初期に梅毒検査が推奨・実施されています。梅毒は母子感染のリスクがあり、放置すると胎児への深刻な影響(先天梅毒)を引き起こすこともあるため、妊娠中の早期検査と治療がとても重要です。

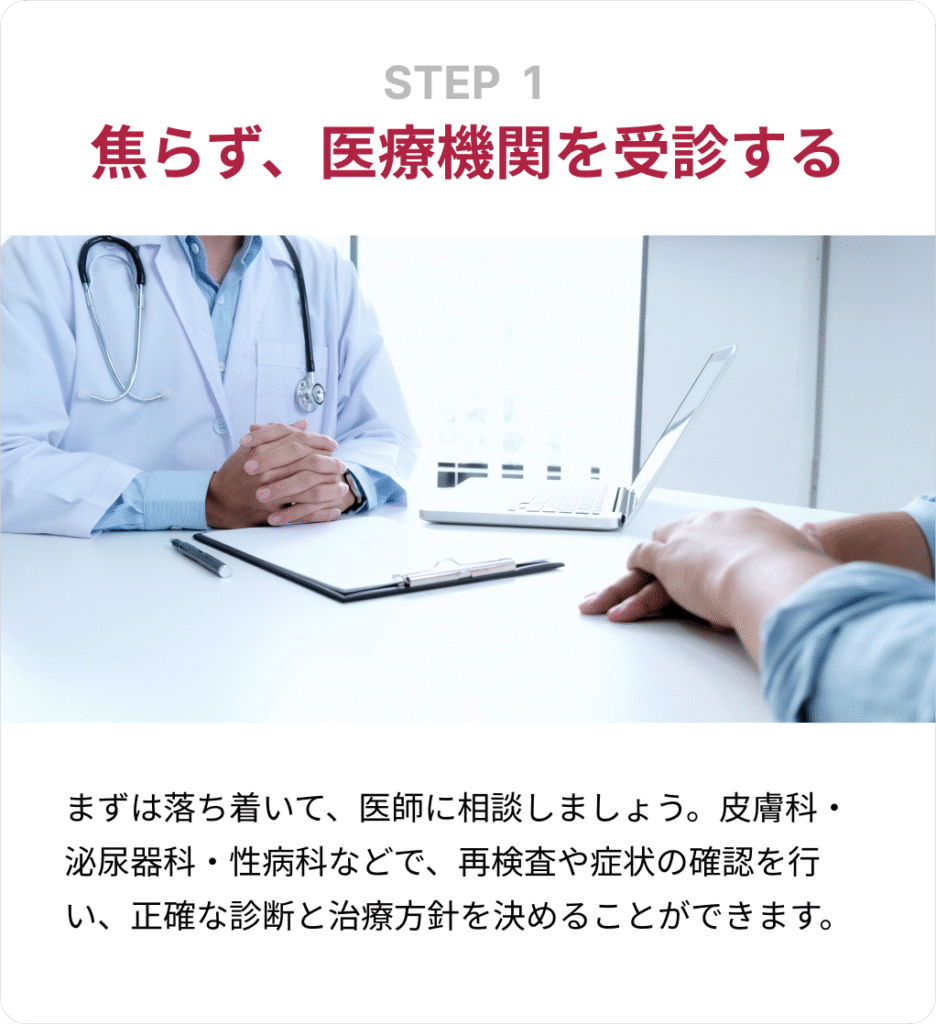

07|もし陽性だったらどうする?

まずは、落ち着いてください。梅毒は早期発見・適切な治療によって完治が可能な性感染症です。そのうえで次のステップへ進みましょう。

ポイントまとめ

ポイントまとめ

→ 梅毒は早期に見つけて、しっかり治療すれば完治する病気です。あなたの行動が、自分と大切な人の健康を守ります。

08|まとめ:症状がなくても“油断禁物”

梅毒は早期発見・早期治療でほぼ完治が可能です。治療には主に抗菌薬(ペニシリンなど)が使われます。梅毒は「症状が軽い」「自然に治る」と誤解されやすいですが、放置すると重症化する可能性もあります。特に症状が出ない間にも、他人に感染させるリスクがあります。

Dr.Omamori のセルフチェックは、そんな“見えない不安”をそっと確認できる選択肢。不安なとき、そして「何もない」を確認したいときも。早めに、自分を守る一歩を。

DR.OMAMORI 編集部

「なんとなく気になるけど、病院に行くほどじゃない」

そんな時に、あなたのそばで寄り添うセルフチェックブランドです。自宅で、やさしく、自分を知る。Dr.Omamoriは、あなたの“お守り”になる存在を目指しています。